Wenn die Rhizarthrose ein fortgeschrittenes Stadium erreicht, können die täglichen Beschwerden so stark werden, dass ein chirurgischer Eingriff in Betracht gezogen wird.

Zu den gängigsten Lösungen zählen zwei Verfahren: die Trapezektomie und das Einsetzen einer Trapez-Metakarpal-Prothese.

Sie haben dasselbe Ziel: Schmerzen lindern, die Beweglichkeit wiederherstellen und die Funktionsfähigkeit des Daumens zu erhalten. Allerdings unterscheiden sich die Verfahren hinsichtlich ihres Konzepts, der postoperativen Abläufe und der jeweiligen Indikationsstellung.

Diese Seite ist eine Fortsetzung der Rubrik „Behandlungen und Pflege“, mit Bezug auf die Seite „Die Rhizarthrose“.

Die Daumenprothese: Bewegungs- und Krafterhaltung

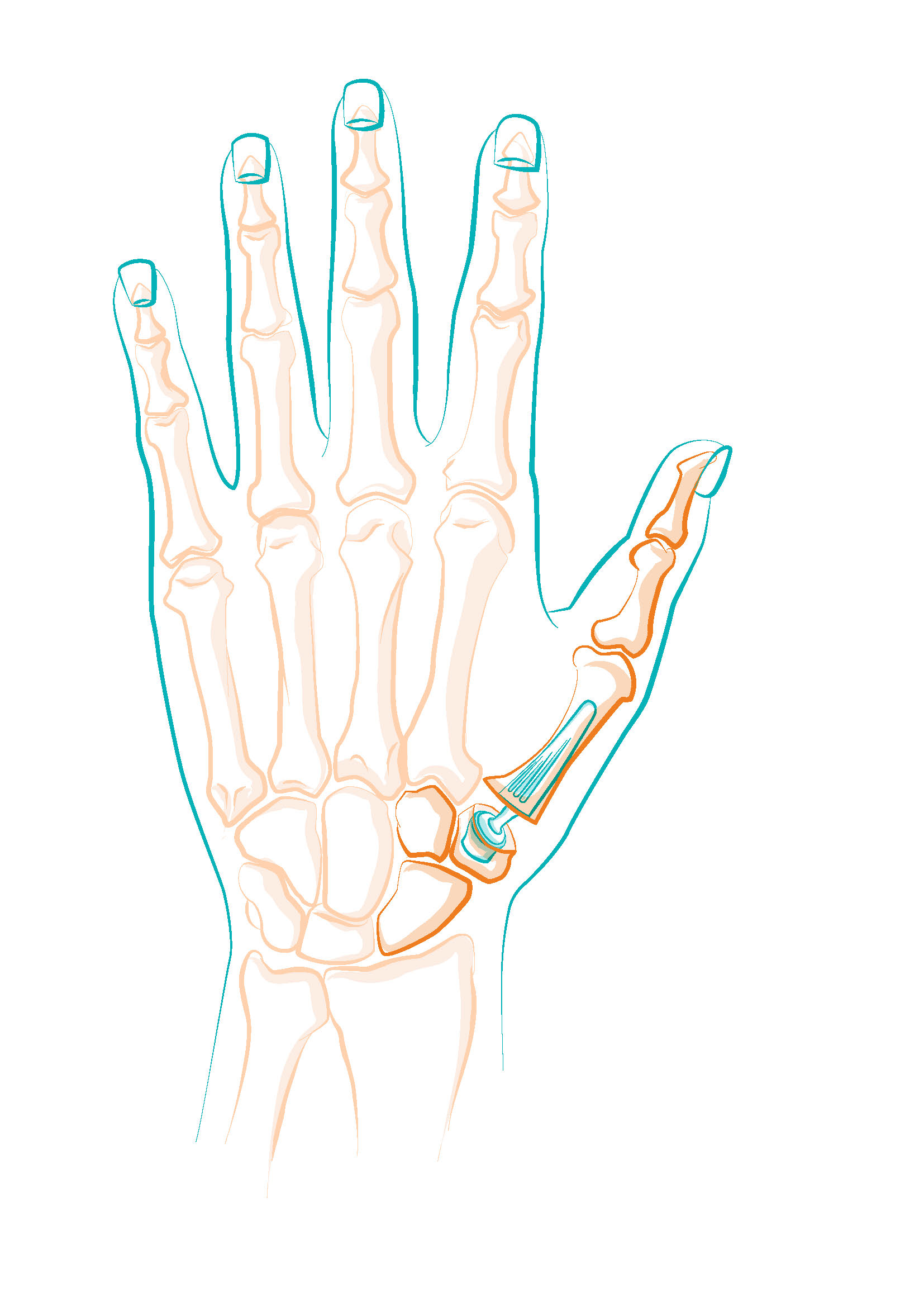

Bei der Trapezium-Metakarpal-Prothese wird das verschlissene Gelenk zwischen dem Trapezium und dem ersten Mittelhandknochen durch ein Implantat ersetzt. Ziel ist es, naturnahe Bewegungen wiederherzustellen.

Diese Technik eignet sich besonders für Patienten, die noch aktiv sind und deren Tätigkeiten eine gute Beweglichkeit und eine gewisse Greifkraft erfordern.

Stärken:

Gut zu wissen:

Weitere Informationen: Daumenprothese: Funktionsweise und Ergebnisse

Die Trapezektomie: eine bewährte Lösung

Die Trapezektomie ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem das verschlissene Trapezbein, das für die Schmerzen verantwortlich ist, entfernt wird.

Sie kann durch ein Sehneninterponat oder eine Bandplastik zur Stabilisierung des Gelenks ergänzt werden.

Es handelt sich um eine bekannte chirurgische Technik, die nach wie vor häufig angewandt wird, insbesondere wenn eine Prothese nicht in Frage kommt.

Stärken :

Mögliche Grenzen :

Diese Lösung wird häufig bei Personen mit geringeren funktionellen Ansprüchen vorgeschlagen oder wenn eine Prothese durch den Gelenkzustand kontraindiziert ist.

Entsprechend dem individuellen Patientenprofil abgestimmte Maßnahme

Die Entscheidung zwischen Trapezium und Prothese beruht nicht auf einem einzigen Kriterium.

Sie wird von mehreren Faktoren bestimmt, die bei der chirurgischen Beratung bewertet werden:

Wenn ein Eingriff notwendig wird, kann Ihnen die Seite „Chirurgie der Daumensattelgelenksarthrose: Wann sollte ein Arzt aufgesucht werden?“ dabei helfen, den richtigen Zeitpunkt für ein Gespräch mit einem Spezialisten zu finden.

Zwei Techniken, ein Ziel: die Hand wieder komfortabel benutzen können

Trapezektomie oder Prothese: Entscheidend ist, dass die Technik an den Patienten angepasst wird, und nicht umgekehrt. Der Handchirurg spielt bei dieser Entscheidung eine zentrale Rolle, indem er Folgendes erläutert:

Die Operation erfolgt stets im Rahmen eines strukturierten Behandlungsverlaufs, der zunächst nicht-chirurgische Optionen ausschöpft.

Orthesen, Infiltrationen, Krankengymnastik und Selbstrehabilitation usw.

Um die Nachsorge nach der Operation zu verstehen: